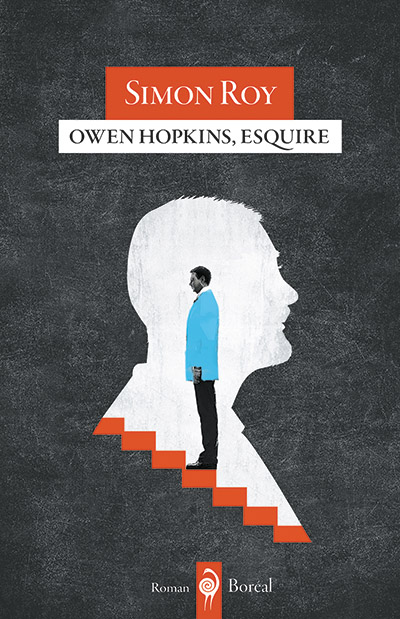

Entretien avec SIMON ROY

Le suicide de votre mère a réorienté radicalement votre projet d’ouvrage, qui portait à l’origine sur le film The Shining. Il n’est pas faux de dire que la mort de votre mère a servi de catalyseur pour l’écriture de Ma vie rouge Kubrick. En ce qui concerne le roman Owen Hopkins, Esquire, comment se sont dessinés les premiers contours de ce projet? Cela est-il parti d’une lecture significative, d’une idée quelconque qui a fini par devenir une obsession, d’un film, comme ce fut le cas avec l’œuvre culte de Kubrick?

Le suicide de votre mère a réorienté radicalement votre projet d’ouvrage, qui portait à l’origine sur le film The Shining. Il n’est pas faux de dire que la mort de votre mère a servi de catalyseur pour l’écriture de Ma vie rouge Kubrick. En ce qui concerne le roman Owen Hopkins, Esquire, comment se sont dessinés les premiers contours de ce projet? Cela est-il parti d’une lecture significative, d’une idée quelconque qui a fini par devenir une obsession, d’un film, comme ce fut le cas avec l’œuvre culte de Kubrick?

Une rencontre survenue il y a deux ans a sûrement joué un rôle clé dans la genèse d’Owen Hopkins, Esquire. Alors que j’accompagnais mon fils au parc, je suis tombé par hasard sur la mère d’une petite fille qui a étudié cinq ans dans la même classe que mon garçon, Colin, à l’école primaire. Laïka, qu’elle s’appelait… Cette pauvre enfant est décédée d’une étrange forme de leucémie à l’âge de dix ans à peine. Mon fils et moi sommes allés vers la mère pour la saluer, lui dire notre tristesse par un sourire inversé, un regard plein d’empathie. Nous ne nous étions pas revus depuis les obsèques, trois ans plus tôt. Sur le coup, elle n’a pas eu l’air de nous reconnaître (à l’époque, elle ne m’avait parlé que quatre ou cinq fois, guère plus, et mon garçon avait bien changé depuis la quatrième année, lui qui était désormais en première année du secondaire). Devant son malaise apparent, nous avons fait quelques pas en retrait, prêts à quitter les lieux, quand tout à coup la mère de Laïka s’est écriée : « Colin! Tu es bien Colin? » et elle s’est précipitée dans ses bras, lui maintenant aussi grand qu’elle. Elle a aussitôt fondu en sanglots… La digue venait de céder. Tout ce passage noir de sa vie rejaillissait, le sentiment de perte intolérable reprenait le dessus et emportait cette femme dans un tourbillon d’émotions. Le deuil impossible à faire pour une mère…

Comme si la mère s’imaginait sa fille, plus vieille, à travers un enfant de son âge que la petite avait côtoyé à l’école…

Précisément. Pour cette femme, les camarades de classe de Laïka avaient toujours encore dix ans et le corps de jeunes enfants. Jamais elle ne connaîtrait sa fille adolescente, jamais elle ne pourrait la voir devenir femme. Voir trois ans plus tard un enfant transformé, métamorphosé, était plus que ce qu’elle pouvait tolérer. Elle a entouré doucement le visage de mon garçon de ses mains de mère endeuillée et lui a souri, comme si elle souriait à sa propre fille, revenue des limbes.

Cette scène de grande émotion m’a accompagné tout au long de l’écriture d’Owen Hopkins, Esquire. L’idée première logeait dans cet infini sentiment de perte. Quant aux détails des émotions morbides, je n’ai eu qu’à puiser dans mes souvenirs douloureux d’un accident qui est arrivé à mon garçon quand il était tout petit bébé. Mais, ça, c’est une autre histoire…

Quel fardeau se doit être pour un parent que de continuer à vivre alors que son enfant gît dans son petit cercueil blanc, six pieds sous terre! Continuer ma route sans lui, en aurais-je la force?

Comme dans votre premier livre, il y a dans Owen Hopkins, Esquire des enfants victimes de la violence des adultes. C’est un thème qui vous intéresse particulièrement ?

Tout à fait. Qu’est-ce qu’il peut bien y avoir de pire? Comme professeur de littérature, je me suis rendu compte récemment que je mettais au programme des œuvres dures, impitoyables, où il est fortement question de gamins maltraités. Que les enfants soient victimes de la violence des adultes me bouleverse, mais aussi qu’ils puissent souffrir de leur insouciance, de leur indifférence. Car qui soutiendra les gamins, qui se portera à leur défense sinon les adultes? De voir certaines personnes malveillantes leur infliger des souffrances, leur causer du tort ou abuser d’eux me met hors de moi. Peu de choses m’interpellent plus que l’enfance bafouée. Les enfants sont au cœur de ma vie, il faut croire.

Votre protagoniste est un menteur invétéré. Ne sommes-nous pas tous menteurs dans une certaine mesure ?

Sans doute le sommes-nous tous, oui, à divers degrés. Peut-être pour nous rendre l’existence plus tolérable. Je crois que nous serions tous des monstres insupportables si nous étions contraints en tout temps de nous en tenir à la stricte vérité. Notre vie sociale deviendrait tout simplement impossible. Se pourrait-il que le concept même de civilisation soit fondé sur le mensonge, à tout le moins sur l’altération de la vérité brute? Je suis bien curieux de savoir combien de temps un être humain pourrait tenir sans avoir recours à un maquillage de la vérité… Et des mensonges, il y en a de toutes sortes. Il nous arrive de mentir par vile stratégie, pour nuire à l’autre, parfois sinon pour camoufler un choc brutal, un peu comme on use de l’euphémisme pour atténuer une réalité désagréable, pour ménager des sensibilités. On peut encore mentir par paresse, ou par économie de temps : on peut modifier les détails de la vérité justement pour faire plus court. Peut-être au fond avons-nous besoin du mensonge, par commodité, ou alors sentons-nous une lassitude dans notre quotidien qui fait que nous prenons plaisir à enjoliver les aspects les plus ternes de nos vies. D’où cet intérêt pour l’art, l’artifice, l’artificiel.

De l’art comme mensonge, donc?

C’est Nietzsche qui écrivait : « Nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité. » Si nous devions accorder du crédit à cette idée, il faudrait alors considérer l’art comme une nécessité nous permettant de supporter le monde réel.

Dans vos livres, vous semblez brouiller volontairement la frontière entre la vie et la fiction. L’écriture romanesque n’est-elle pas elle-même une forme de mensonge ?

C’est exact. Je pars d’éléments fortement influencés par le réel et puis je laisse opérer un glissement, un glissement vers le fictif du simple fait que j’écrive là-dessus. Et du coup, tout ce matériau de base participe à la création d’un vaste mensonge. Ma vie ordinaire devient alors un mensonge spectaculaire, au sens où elle est mise en spectacle. Tout cela parce que j’emprunte le détour stimulant de l’imagination. Je m’adonne à un exercice d’imagination qui transforme le réel, qui le mythifie. Je fais dans le recyclage de mon vécu.

Si le brouillage de cette frontière entre la vie réelle et la fiction est effectivement volontaire et calculé, ses causes ou ses motifs m’apparaissent en revanche bien moins clairs. Peut-être que je le fais par pudeur, par instinct de protection de ma vie privée, peut-être encore par simple plaisir de plonger dans le romanesque et de magnifier le réel. Puisque mes parents étaient de sacré bons menteurs, je suis allé à la bonne école, je crois bien.

Y a-t-il des auteurs ou des œuvres littéraires qui vous ont habité durant l’écriture de ce livre?

Assurément certains textes de l’Antiquité grecque. L’anecdote tragique, racontée par Plutarque, de l’enfant spartiate qui a dérobé un renard a d’une certaine façon créé un pont entre les thèmes du mensonge et de l’enfance malheureuse.

Les notions de némésis et d’hybris chères aux Grecs anciens m’habitent aussi, de manière presque obsédante, depuis un an et demi. Il en est d’ailleurs question de manière macrocosmique dans Owen Hopkins, Esquire. Comme une philosophie générale qui engloberait l’ensemble de l’œuvre. Depuis le succès inattendu de Rouge Kubrick, je me suis toujours senti redevable, comme si j’avais contracté une dette, ou bafoué un interdit, plutôt. L’historien grec Hérodote a parlé de la némésis comme d’un châtiment des dieux qui force l’orgueilleux à se rétirer à l’intérieur du cadre limité qu’il a eu l’audace inconsidérée de transgresser. C’est comme si je sentais quelque part au fond de moi que tout ce succès a été édifié sur le dos de ma mère morte. M’est-il permis, au nom de l’art, de jouir des conséquences directes du suicide de ma mère? Quand j’ai écrit, dans Owen Hopkins, Esquire : « Par un juste retour des choses, la némésis finit tôt ou tard par châtier ceux qui éprouvent un excès de bonheur ou encore un orgueil démesuré », je ne pensais qu’à cela. Il m’arrive, dans mes réflexions solitaires, de me sentir terrifié par la suite des choses. En écrivant Ma vie rouge Kubrick et en continuant de récolter les fruits de son succès, ai-je transgressé un tabou? Ai-je commis une faute? J’essaie bien sûr de me convaincre que non, mais en raison d’un mécanisme de pensée plutôt pervers, j’en conviens, je n’y arrive pas toujours.

Enregistrer

Tél: (514) 287-7401 Téléc: (514) 287-7664

Les photos des auteurs ne peuvent être reproduites sans l'autorisation des Éditions du Boréal.

Aucun commentaire