Archive pour la catégorie « Communiqués »

La Prière de l’épinette noire : un livre posthume de Serge Bouchard en librairie le 15 novembre

Montréal, le 6 septembre 2022. Le 15 novembre prochain paraîtra un livre posthume de Serge Bouchard intitulé La Prière de l’épinette noire. Il s’agit d’un recueil de textes brefs lus à l’émission radiophonique hebdomadaire C’est fou…, diffusée à ICI Première. Jean-Philippe Pleau, qui animait l’émission avec Serge Bouchard, en signe la préface.

Ce recueil fait suite à L’Allume-cigarette de la Chrysler noire et à Un café avec Marie, aussi publiés dans la collection « Papiers collés » des Éditions du Boréal. On y retrouve la même sensibilité poétique et la même sagesse moqueuse qui caractérisent la prose de Serge Bouchard, autour de thèmes qui l’ont toujours inspiré : la nature, la solidarité humaine, l’amitié avec les Autochtones, les bizarreries du monde actuel, la beauté, la mélancolie.

L’épinette noire, gloire de la préhistoire, est une antenne qui nous relie à l’éternité. Elle nous insuffle une sagesse morose, une mélancolie du long cours. C’est l’arbre sur lequel je m’appuie, là où je repose mon esprit, mon dos brisé, mes jambes mortes. L’arbre sous lequel je bois ma tasse de thé, résolu, fatigué, heureux devant le petit feu qui sent si bon.

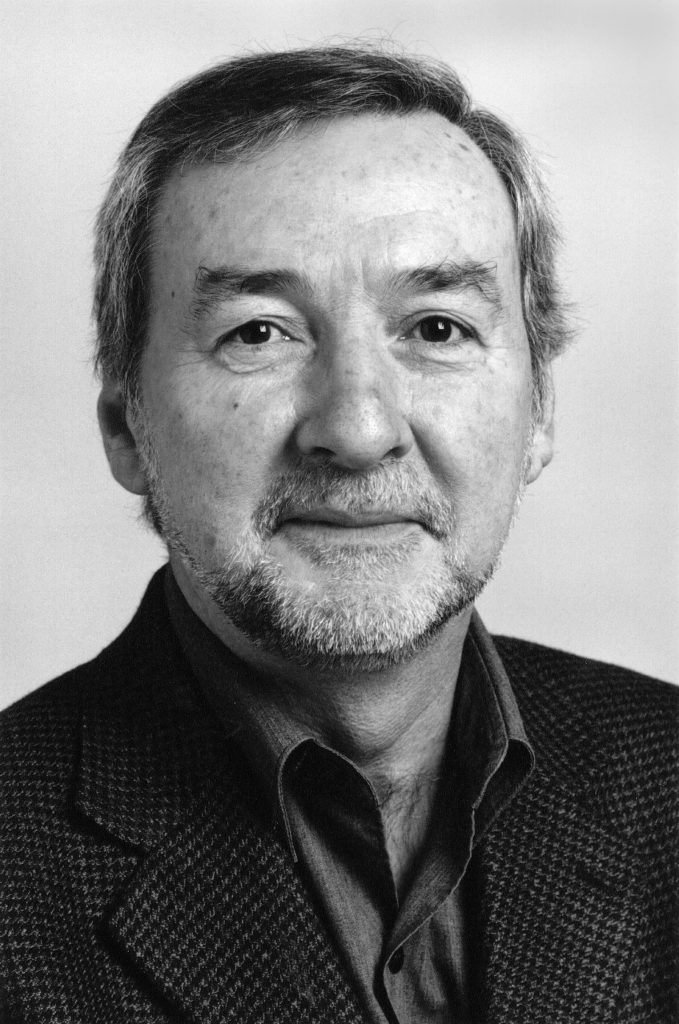

Anthropologue passionné par l’histoire et par le savoir autochtone, homme de radio, écrivain et essayiste de premier plan, Serge Bouchard (1947-2021) a fait paraître une quinzaine de livres aux Éditions du Boréal, notamment la série des « Lieux communs », coécrite avec Bernard Arcand, et des recueils de textes brefs, entre autres Les corneilles ne sont pas les épouses des corbeaux (2005), C’était au temps des mammouths laineux (2012), Les Yeux tristes de mon camion (2017), L’Allume-cigarette de la Chrysler noire (2019) et Un café avec Marie (2021). Ses livres lui ont valu l’attachement d’un vaste public et d’importantes distinctions, dont le prix Gérard-Morisset du gouvernement du Québec et le Prix littéraire du Gouverneur général du Canada.

– 30 –

Renseignements :

Gabrielle Cauchy, attachée de presse

514 336-3941 poste 229

Gabrielle.cauchy@dimedia.com

René Lévesque, en toute liberté !

À quelques jours du centenaire de sa naissance, les Éditions du Boréal sont heureuses de dévoiler au grand public une facette méconnue de René Lévesque, soit celle de chroniqueur de cinéma. La maison publiera le 1er novembre Lumières vives, qui réunira 88 chroniques de cinéma signées par René Lévesque, parues dans Le Clairon de Saint-Hyacinthe entre 1947 et 1949.

Avec une liberté totale et une impeccable érudition, le jeune critique de 25 ans y aborde autant les classiques du cinéma que la production commerciale d’ici et d’ailleurs. Abusant sans vergogne d’un franc-parler dont il a dû se défaire en entrant à Radio-Canada puis en politique, René Lévesque se révèle un éblouissant styliste. Il y parle des comédiens d’une façon extraordinaire et rare.

S’il s’enflamme quand il veut partager ses enthousiasmes (pour Rome, ville ouverte ou Le Diable boiteux, par exemple) ou quand il parle de ses réalisateurs de prédilection (Ford, Lubitsch, Hitchcock), s’il déploie une inattendue sensibilité en dressant de passionnants parallèles entre l’art d’un Jouvet, d’un Fresnay ou d’un Barrault, il sait se montrer d’une réjouissante méchanceté quand il s’agit de dénoncer les travers d’un art qui prend trop souvent l’aspect d’une industrie.

Ces textes offrent un portrait unique de la vie culturelle dans le Québec de l’après-guerre, période dite de la Grande Noirceur.

C’est à Jean-Pierre Sirois-Trahan, professeur de cinéma à l’Université Laval, que nous devons la redécouverte de ces chroniques. C’est lui qui a établi la présente édition et qui en signe la présentation.

En librairie le 1er novembre 2022

Gilles Ostiguy nommé directeur général adjoint des Éditions du Boréal

Pascal Assathiany, président des Éditions du Boréal, désire informer auteurs et autrices, ami-e-s et partenaires que, compte tenu de la volonté de Philippe Gendreau de relever de nouveaux défis professionnels, M. Gilles Ostiguy prendra le relais à titre de directeur général adjoint.

La transition, en cours depuis quelque temps, prendra effet ce vendredi 20 mai. Nous remercions Philippe pour les six années consacrées au Boréal et lui souhaitons bonne réussite dans ses projets.

Gilles Ostiguy, déjà membre du conseil d’administration du Boréal, est diplômé de HEC Montréal et vient de terminer un EMBA à l’université Concordia. Il a travaillé pendant plusieurs années à l’agence de publicité DentsuBos (anciennement Bos), notamment à titre de codirecteur général du bureau de Montréal.

Gilles Ostiguy supervisera les services commerciaux, administratifs et financiers du Boréal, en plus d’épauler l’équipe éditoriale, qui demeure inchangée, avec Jean Bernier comme directeur de l’édition et Renaud Roussel comme directeur éditorial adjoint.

Michel Biron nommé directeur de «Papiers collés»

Montréal, 11 avril 2022 – Quelques semaines avant son décès, le regretté François Ricard avait proposé à Pascal Assathiany, directeur général des Éditions du Boréal, de nommer Michel Biron directeur de la collection « Papiers collés ». Les Éditions du Boréal ont le plaisir d’annoncer son entrée en fonction.

Michel Biron est professeur au Département des littératures de langue française, de traduction et de création de l’Université McGill. Il est le coauteur d’Histoire de la littérature québécoise (Boréal, 2007, avec François Dumont, Élisabeth Nardout-Lafarge et la collaboration de Martine-Emmanuelle Lapointe). Il a publié divers essais, dont La Conscience du désert, essais sur la littérature au Québec et ailleurs (Boréal, 2010) et Sortir du bocal (Boréal, 2021, avec David Bélanger). Il a fait paraître une biographie de Saint-Denys Garneau (Boréal, 2015), pour laquelle il a remporté le prix Jean-Éthier-Blais, et plus récemment André Major, entretiens (Boréal, 2021, avec François Dumont).

« C’est un immense honneur pour moi de diriger cette collection prestigieuse dans un souci de continuité, c’est-à-dire en y accueillant des voix marquantes, des textes qu’on prend plaisir non seulement à lire, mais aussi à relire. »

Michel Biron

À propos de la collection « Papiers collés »

Fondée par François Ricard, cette collection comporte 92 titres. Elle présente des recueils de textes, souvent inédits, appartenant à des genres divers, mais qui se distinguent par la qualité de l’écriture. Parmi les auteurs qui y ont publié, on compte notamment Serge Bouchard, Bernard Arcand, Jacques Brault, Gilles Archambault et Pierre Nepveu.

Décès de François Ricard

Nous avons appris avec une infinie tristesse le décès de François Ricard, à Montréal, à la suite d’une longue maladie. Essayiste, éditeur, professeur de littérature, François Ricard occupait, depuis un demi-siècle, une place de premier plan parmi les intellectuels québécois.

Après des études à l’Université McGill, François Ricard a obtenu un doctorat en littérature à l’université d’Aix-en-Provence en 1971. Dès la même année, il a commencé à enseigner les littératures française et québécoise à l’Université McGill, qui l’a nommé professeur émérite à la fin des années 2000.

En parallèle, il a publié de très nombreux articles et essais, dont La Littérature contre elle-même (1985), La Génération lyrique (1992), encore considéré aujourd’hui comme une étude irremplaçable sur la génération des baby-boomers, et Mœurs de province (2014). Il était spécialiste de l’œuvre de Gabrielle Roy, dont il a écrit, à la demande de celle-ci, une biographie définitive (Gabrielle Roy, une vie, 1996). À la tête du Fonds Gabrielle-Roy, il a joué un rôle très important dans la préservation et la diffusion de l’œuvre de la grande romancière. Il avait été choisi par Milan Kundera pour réaliser les préfaces des rééditions de l’ensemble de ses œuvres, y compris dans la prestigieuse collection de La Pléiade.

Depuis 1983, François Ricard était aussi membre du comité éditorial des Éditions du Boréal, où il dirigeait la collection « Papiers collés ». À ce titre, il a accompagné de très nombreux auteurs dans l’écriture et la publication d’œuvres marquantes, dont, pour n’en citer que quelques-uns, Fernand Dumont, Serge Bouchard, Gilles Archambault, André Major, Jacques Brault et Pierre Nepveu.

Dès les années 1970, François Ricard a mené une intense activité de critique, de chroniqueur et d’animateur d’émissions littéraires (notamment à Radio-Canada). Il a longtemps été membre de la rédaction de la revue Liberté, qu’il a également dirigée. Il était donc un de ces derniers intellectuels dont l’activité rayonnait aussi bien à l’université que sur la place publique.

Son œuvre a été couronnée de très nombreux prix, dont deux Prix littéraires du Gouverneur général, en 1985 et en 2003, et le prix Athanase-David, en 2018.

En François Ricard, le Québec perd un de ses plus fins penseurs et un de ses plus grands essayistes. Il perd également un ardent défenseur de la littérature, pour lui synonyme de liberté et d’audace, en laquelle il croyait profondément.

Il laisse dans le deuil sa femme, Marcelle Cossette, de même que ses frères, sœurs, neveux et nièces, à qui il était très attaché.

Décès de Marie-Claire Blais (1939-2021)

C’est avec un immense chagrin que nous avons appris la mort de Marie-Claire Blais. Tout au long d’une carrière qui a duré plus de soixante ans, Marie-Claire Blais a non seulement profondément marqué les littératures québécoise et canadienne, mais elle s’est aussi hissée au premier rang des écrivains francophones de sa génération. L’œuvre a été traduite en de très nombreuses langues, et jouissait d’une renommée internationale depuis l’attribution du prix Médicis à Une saison dans la vie d’Emmanuel, en 1966. L’attention du monde s’était de nouveau tournée vers elle ces dernières années, avec la grande série romanesque Soifs, et Marie-Claire Blais avait été invitée pour représenter le Canada à la Foire internationale de Francfort qui a eu lieu en octobre dernier. Quatre fois lauréate du Prix du Gouverneur général du Canada, lauréate du prix Prince-Pierre-de-Monaco, elle était également membre de l’Académie royale de Belgique.

Elle laisse une œuvre riche et abondante, composée surtout de romans, mais abordant aussi de nombreux genres, pièces théâtrales et radiophoniques, poésie, essais, qui se caractérise par son audace formelle et par une attention toute particulière aux êtres marginaux, déclassés, rejetés. Elle a également constamment célébré l’art et la création artistique, dans son œuvre, bien sûr, mais également dans sa vie, en apportant un appui indéfectible à tous ses collègues écrivains et artistes.

« Il y a, dans l’œuvre de Marie-Claire Blais, une compassion infinie pour tous les êtres qui souffrent. Mais elle nous rappelle aussi constamment la beauté du monde et réaffirme le pouvoir rédempteur de l’art. »

Jean Bernier, directeur de l’édition du Boréal

« Elle portait la misère du monde sur ses épaules. Elle était toujours là pour défendre les déshérités, les laissés-pour-compte, les minorités de toutes sortes. Elle était la voix des sans-voix. »

Pascal Assathiany, directeur général du Boréal

« One of the most distinctive and original living writers of fiction. »

The New Yorker

Death of author Marie-Claire Blais (1939-2021)

We are deeply saddened to learn of the death of Marie-Claire Blais. Throughout her long career, spanning more than 60 years, Marie-Claire Blais not only left a deep mark on Québécois and Canadian literature, she was also recognized globally as one of the finest francophone writers of her generation. Her work has been translated into numerous languages, and received much international acclaim starting with the Prix Médicis for Une saison dans la vie d’Emmanuel, in 1966. The world’s attention turned to her again in recent years thanks to her epic novel series, Soifs, and she was invited to represent Canada at the Frankfurt Book Fair this October. A four-time winner of the Governor General’s Literary Award and a winner of the Prix Prince-Pierre-de-Monaco, she was also a member of the Royal Academy of Science, Letters and Fine Arts of Belgium.

She leaves a rich and extensive literary legacy. While consisting mainly of novels, her body of work explores many literary forms, including stage and radio plays, poetry and essays, all characterized by her formal boldness and particular attention given to marginal, outcast and broken characters. She always celebrated art and artistic creativity, not only in her work but in every part of her life, by providing fiercely loyal support to her fellow writers and artists.

“Marie-Claire Blais’ body of work is infused with infinite compassion for people who are suffering. But she also gives us constant reminders of the world’s beauty and the redemptive power of art.”

Jean Bernier, senior editor, Boréal

“She carried the weight of the world on her shoulders. She was always there to defend rejects, outsiders, minorities of every kind. She was the voice of the voiceless.”

Pascal Assathiany, managing director, Boréal

“One of the most distinctive and original living writers of fiction.”

The New Yorker

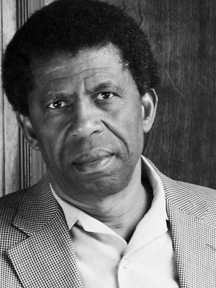

Un Petit traité sur le racisme de Dany Laferrière en juin

Montréal, le 27 mai 2021. Les Éditions du Boréal sont heureuses d’annoncer la parution, le 15 juin prochain, de Petit traité sur le racisme de Dany Laferrière.

Le racisme, c’est si simple au fond. C’est une affaire de Blanc et de Noir où le Blanc concentre entre ses mains tous les pouvoirs. Pourquoi alors est-ce si difficile de le reconnaître? Pourquoi alors ne sommes-nous pas arrivés à enrayer ce fléau qui ronge toutes les sphères de la vie, de la Maison-Blanche jusqu’aux campus universitaires en passant par de simples réunions entre collègues et amis?

Très sollicité sur cette question cruciale, Dany Laferrière l’aborde non pas en politicien ou en pamphlétaire, mais bien en écrivain. Avec la plume exquise qu’on lui connaît, il met de la chair et de la douleur dans cette tragédie qu’est le racisme.

Il nous parle dans ce livre de désir et de souffrance, de musique et de couleurs, de colère et de rédemption grâce au costard de Jean-Michel Basquiat et à l’afro d’Angela Davis. Il nous parle aussi de ceux qui ont été lynchés parce qu’ils ont osé regarder une Blanche, des photographies de Gordon Parks et des improvisations de Miles Davis. Sans oublier Tupac Shakur, Abraham Lincoln, Martin Luther King et… René Lévesque.

L’auteur de L’Énigme du retour et de bien d’autres succès mondiaux nous offre ici un livre d’actualité, ancré dans notre époque, où il prend la hauteur nécessaire pour que nous puissions l’embrasser dans toute sa complexité et trouver la force de guérir les blessures qui saignent encore.

Dany Laferrière est né à Port-au-Prince. Il est l’auteur de nombreux livres dont, au Boréal, Je suis un écrivain japonais (2008), L’Énigme du retour (2009; prix Médicis, Prix des libraires du Québec, Grand Prix du livre de Montréal), Autoportrait de Paris avec chat (2018) et L’exil vaut le voyage (2020). Il a été élu à l’Académie française en 2013.

En librairie le 15 juin 2021

Photo © Pierre Crép

Décès de Serge Bouchard

C’est avec un immense chagrin que nous avons appris ce matin le décès de Serge Bouchard. Toute l’équipe des Éditions du Boréal adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Depuis bientôt trente ans, la voix de Serge Bouchard fait partie du quotidien des Québécois, que ce soit par l’entremise de la radio, dont il jouait en virtuose, ou à travers ses livres, où il s’est révélé comme un des plus fins stylistes du Québec contemporain. Serge Bouchard était devenu une présence familière, à la fois rassurante et stimulante, animée par une intelligence aiguë et portée par une chaleur et une humanité singulières.

Né à Montréal en 1947, diplômé en anthropologie de l’Université McGill et de l’Université Laval, Serge Bouchard a touché à de nombreux champs d’enquête, allant de l’ethnohistoire aux contextes contemporains des changements sociaux et politiques. Son mémoire de maîtrise (1973) portait sur le savoir des chasseurs innus du Labrador, tandis que sa thèse de doctorat (1980) décrivait et analysait la culture et le mode de vie des camionneurs de longue distance dans le nord du Québec.

Il s’est d’abord fait connaître du grand public à travers sa complicité avec son ami, l’anthropologue Bernard Arcand (1945-2009). Ils ont animé ensemble la série des Lieux communs à la radio de Radio-Canada, avant d’en reprendre les textes sous forme de livres, où ils décortiquaient avec un malin plaisir les éléments en apparence les plus anodins de notre vie. Serge Bouchard a également animé à Radio-Canada Première des émissions phares telles que De remarquables oubliés, Une épinette noire nommée Diesel, Les Chemins de travers et, plus récemment, C’est fou…, avec Jean-Philippe Pleau.

Écrivain inclassable, il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, dont L’homme descend de l’ourse, Récits de Mathieu Mestokosho, chasseur innu et C’était au temps des mammouths laineux, tout en collaborant à différentes revues, dont Québec Science et L’Inconvénient. Son plus récent livre, Un café avec Marie, a reçu un accueil enthousiaste du public, qui lui était plus fidèle que jamais.

Considéré par plusieurs comme l’un de nos

prosateurs les plus originaux, il a reçu en 2015 le prix Gérard-Morisset pour l’ensemble

de sa carrière et a été fait, l’année suivante, officier de l’Ordre national du

Québec. Serge Bouchard a reçu en 2017 le Prix littéraire du Gouverneur général

pour son recueil Les Yeux tristes de mon camion.

Il avait eu, il y a moins d’un an, le chagrin de perdre sa compagne Marie-Christine Lévesque. Il laisse dans le deuil sa fille adorée, Lou, son fils Serge-Alexandre, ses petits-enfants, ainsi que ses frères et leurs familles.

Une révolution invisible — par Dany Laferrière

Le romancier Dany Laferrière s’est exprimé, dimanche 25 octobre, sur la controverse entourant l’utilisation du « mot en n » au micro de Dessine-moi un dimanche, sur les ondes d’ICI Première. Voici son texte intégral.

Le mot fascine par sa composition et cette claquante sonorité qui réveille comme un coup de fouet dans une plantation de canne à sucre ou de coton sur un dos en sueur et musclé. On suppose l’énergie encagée dans ces tranquilles voyelles et consonnes. On ne peut pas entendre ce mot sans se retourner. Il ne convient pas au chuchotement. Et pourtant je connais nombre de chansons haïtiennes, surtout celles qui tiennent leur source du vaudou, où le son devient si doux, si langoureux. On l’entend dans Gouverneurs de la rosée, le grand classique de la littérature haïtienne, comme le râle d’amour d’une jeune paysanne à son amant. Ce n’est pas seulement un mot qui s’infiltre, de jour et de nuit, dans les conversations ordinaires de la vie quotidienne. Il imbibe toute la littérature haïtienne, les chants sacrés ou populaires, la sculpture, et je dirais aussi la morale, car on parle de « Nègre vertical » pour dire celui qui rejette toute forme d’assujettissement. J’avais tort de dire que le mot ne m’intéresse pas; en fait, c’est un mot que je place pour sa forte présence (après l’avoir entendu, on ne peut plus l’oublier) à côté de Legba, le nom de ce dieu qui se tient à la barrière qui sépare le monde visible du monde invisible. Dans le langage du vaudou, on dirait que c’est un mot très « chargé ».

La poésie

Je me souviens du premier poème que j’ai appris par cœur, après les fables de La Fontaine. C’était celui de Carlos Saint-Louis. Il s’est logé en moi pour faire partie de ma chair. Tout enfant né avant les années 70 connaît ce début de poème si naïf:

J’aime le nègre

car tout ce qui est nègre est une tranche de moi.

Je n’aimais pas le poème parce qu’il me faisait croire que j’étais un melon et, dans ma liste de choses détestables, le melon venait entre la carotte et le girofle.

Je me suis retrouvé plus tard dans ces évocations plus lestes où l’on apercevait au loin d’exquises négresses (on dit « nègès » en créole) se baignant dans la rivière. C’est Léon Laleau qui m’a réveillé de cette torpeur adolescente avec un bref poème, «Trahison», paru dans son recueil Musique nègre, en 1931.

« D’Europe, sentez-vous cette souffrance et ce désespoir à nul autre égal d’apprivoiser avec des mots de France ce cœur qui m’est venu du Sénégal. »

Puis le coup de fouet vint de René Depestre avec Minerai noir, paru en 1956, dans lequel il signale qu’après l’extermination des Indiens « on se tourna vers le fleuve musculaire de l’Afrique pour assurer la relève du désespoir ». Là, on arrive à l’Histoire et je me souviens de ma passion pour ces récits si pleins de verdeur, d’espoir, de folie, où des esclaves se lancent devant la mitraille de l’armée napoléonienne conduite par le général Leclerc à la conquête de leur liberté. Ce n’est pas dans un salon mais sur le champ des batailles de la Ravine-à-Couleuvres, de la Crête-à-Pierrot et de Vertières que le mot Nègre va changer de sens, passant d’esclave à homme. Les généraux de cette effroyable guerre coloniale le garderont après l’indépendance d’Haïti.

L’art nègre

Mais ce mot tout sec, nu, sans le sang et les rires qui l’irriguent, n’est qu’une insulte dans la bouche d’un raciste. Je ne m’explique pas pourquoi on donne tant de pouvoir à un individu sur nous-même. Il n’a qu’à dire un mot de cinq lettres pour qu’on se retrouve en transe avec les bras et les pieds liés, comme si le mot était plus fort que l’esclavage. Les esclaves n’ont pas fait la révolution pour qu’on se retrouve à la merci du mot Nègre.

Ne dites pas que je ne peux pas comprendre la charge de douleur du mot Nègre, car j’ai connu la dictature, celle de Papa Doc, puis celle de Baby Doc, j’ai plus tard connu l’exil, j’ai connu aussi l’usine, ainsi que le racisme de la vie ordinaire des ouvriers illégaux, j’ai même connu un tremblement de terre, et tout ça dans une seule vie. Je crois qu’avant de demander la disparition de l’espace public du mot Nègre il faut connaître son histoire. Si ce mot n’est qu’une insulte dans la bouche du raciste, il a déclenché dans l’imaginaire des humains un séisme. Avec sa douleur lancinante et son fleuve de sang, il a ouvert la route au jazz, au chant tragique de Billie Holiday, à la nostalgie poignante de Bessie Smith. Il a fait bouger l’Afrique, ce continent immuable et sa civilisation millénaire, en exportant une partie de sa population vers un nouveau monde de terreur. Ce mot est à l’origine d’un art particulier que le poète Senghor et quelques intellectuels occidentaux ont appelé faussement l’art nègre. Ce serait mieux de dire l’art des nègres. Ou encore l’art tout court. Tout qualificatif affaiblit ce qu’il tente de définir. Mais passons, car ce domaine est si riche. S’agissant de la littérature, on n’a aucune idée du nombre de fois qu’il a été employé. Si quelqu’un veut faire une recherche sur les traces et les significations différentes du mot dans sa bibliothèque personnelle, il sera impressionné par le nombre de sens que ce mot a pris dans l’histoire de la littérature. Et il comprendra l’énorme trou que sa disparition engendrera dans la littérature.

La révolution du langage

La disparition du mot Nègre entraînera un pan entier de la bibliothèque universelle. Notre blessure personnelle et nos récits individuels ne font que lui donner de l’énergie pour continuer sa route. Ce n’est pas un mot, c’est un monde. Il ne nous appartient pas, d’ailleurs. Nous nous trouvons simplement sur son chemin à un moment donné. Il a permis la révolution à Saint-Domingue en devenant notre identité américaine. On a capturé des hommes et des femmes en Afrique qui sont devenus des esclaves en Amérique, puis des nègres quand Haïti est devenue une nation indépendante, et cela par sa Constitution même. On ne va pas faire la leçon aux glorieux combattants de la première révolution de l’histoire. Si le mot révolution veut dire « chambardement total des valeurs établies », la révolution de l’esclave devenu libre en est la plus complète. Le Nègre Toussaint Louverture, le Nègre Jean-Jacques Dessalines, le Nègre Henri Christophe et le Nègre Alexandre Pétion ont fondé Haïti le 1er janvier 1804 après une effroyable et longue guerre coloniale. Alors quand un raciste m’apostrophe en nègre, je me retourne avec un sourire radieux en disant : «Honoré de l’être, monsieur.» De plus, Toussaint puis Dessalines ont fait entrer le mot Nègre dans la conscience de l’humanité en en faisant un synonyme du mot homme. Un nègre est un homme, ou, mieux, tout homme est un nègre. Le raciste qui nous écoute en ce moment sait-il qu’il est un nègre de par la grâce de Jean-Jacques Dessalines, le fondateur de la Nation haïtienne? C’est par cette grâce qu’un grand nombre de Blancs ont été épargnés après l’indépendance d’Haïti. C’est par cette grâce que tous les Polonais vivant en Haïti pouvaient devenir séance tenante des nègres, c’est-à-dire des hommes. Connaissez-vous une pareille révolution du langage? Le mot qui a servi à asservir l’esclave va libérer le maître. Mais pour qu’il soit libre, il faut qu’il devienne un nègre. D’où la phrase magique «Ce blanc est un bon nègre, épargnez-le». Vous comprenez qu’un tel mot va plus loin qu’une douleur individuelle et que si nos récits personnels ont une importance indéniable, ils ne font pas le poids face à l’Histoire, une Histoire que nous devons connaître puisqu’elle nous appartient, que l’on soit un nègre ou un bon nègre.

La plaisanterie

Je comprends qu’on puisse exiger la disparition de ce mot terrible quand on ignore son histoire, dont je viens de présenter une pâle esquisse. Mais je vous assure qu’elle vaut l’examen avant de prendre une pareille décision. On devrait s’informer un peu plus. De grâce, ne dites pas que la geste haïtienne ne compte pas ou qu’elle est simplement haïtienne, car elle a mis fin le 1er janvier 1804 à trois cents ans d’esclavage où l’ensemble du continent africain et une grande partie de l’Europe furent impliqués. Cela permet à ces gens, légitimement, d’ajouter une nouvelle définition à ce mot. Ils disent froidement après l’esclavage qu’ils sont des nègres et le maintiennent jusqu’à ce matin de 2020. Ce n’était pas un acte d’individus bornés, de «monstres désenchaînés», selon l’horrible expression du pourtant si élégant Musset, c’était mûrement réfléchi. Et ils entendaient répandre cette liberté et cette expression qui caractérise l’homme libre dans toute l’Amérique. C’est pourquoi, à peine quelques années après l’indépendance, Alexandre Pétion, premier président de cette jeune république, offrit refuge et aide militaire en Haïti à un Bolívar épuisé qui s’en ira après libérer une partie de l’Amérique latine.

On peut malgré tout discuter encore du mot, en essayant de l’actualiser, en faisant des compromis, mais, de grâce, épargnez-nous cette plaisanterie d’une hypocrisie insondable du «N-word», qui n’est qu’une invention américaine comme le hamburger et la moutarde sèche. Et j’espère que nous aurons le courage de l’effacer du visage glorieux de Jean-Jacques Dessalines, le fondateur de la Nation haïtienne, dont on disait qu’il était le Nègre fondamental.

Dany Laferrière

de l’Académie française

Un essai de Marie-France Bazzo en novembre

Un appel à la discordance de Marie-France Bazzo

Montréal, le 27 août 2020. Les Éditions du Boréal sont heureuses d’annoncer la parution, le 10 novembre prochain, de l’essai de Marie-France Bazzo, Nous méritons mieux. Repenser les médias au Québec, un plaidoyer énergique pour des médias moins consensuels et moins prévisibles.

C’est l’essai d’une femme qui s’est offert un cadeau : celui de parler vrai, de parler en toute liberté de son métier d’animatrice et de productrice. Qui se donne la permission d’analyser et de critiquer un monde qu’elle connaît bien, celui des médias. Évoquant son mentor Pierre Bourgault, elle prend la plume pour que des voix plus libres et plus mordantes trouvent place dans l’univers médiatique.

Elle part du constat largement documenté que les médias, au Québec comme ailleurs dans le monde, vivent une crise multiforme : crise d’identité face à l’émergence du numérique, crise financière occasionnée par la chute des revenus publicitaires et, plus profondément, crise de confiance de la part des citoyens. C’est aussi bien l’animatrice et la productrice que la citoyenne qui s’inquiète et s’interroge face à ce phénomène.

Comment expliquer la méfiance et le désamour des citoyens envers les médias ? Trop prévisibles et trop consensuels, ils négligent l’intelligence et la curiosité de leurs auditeurs et abonnés. Il y a bien des sursauts de lucidité, comme lorsque les journalistes questionnent les dirigeants politiques sur leur gestion par moments chaotique de la pandémie qui nous frappe. On trouve aussi en certains lieux des voix originales qui empruntent des sentiers non balisés. Mais, en règle générale, la discordance et la créativité sont tenues à distance. Cela vaut également pour les producteurs et les diffuseurs qui gèrent l’offre médiatique. Entre déception et impuissance, la productrice Bazzo rêve à une programmation télévisuelle qui tire les esprits vers le haut. Parler vrai et librement est une chose, encore faut-il faire preuve d’exigence. Cet essai veut réaffirmer que les médias, toutes plateformes confondues, pourraient et devraient être meilleurs.

Marie-France Bazzo est productrice et animatrice. Sociologue de formation, elle a animé l’émission Indicatif présent sur la Première Chaîne de Radio-Canada de 1995 à 2006, avant d’animer l’émission BazzoTV de 2006 à 2016 à Télé-Québec. Depuis 2017, elle produit le magazine de société Y’a du monde à messe, animé par Christian Bégin, et tient une chronique dans L’actualité.

En librairie le 10 novembre 2020

- « Page précédente

- Page 2 de 16

- Page suivante »

Tél: (514) 287-7401 Téléc: (514) 287-7664

Les photos des auteurs ne peuvent être reproduites sans l'autorisation des Éditions du Boréal.