Spectacle littéraire avec Marie-Claire Blais

« Présentée à Québec, en la chapelle du Musée de l’Amérique francophone et, à Montréal, à la Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, la série Les poètes de l’Amérique française s’applique à diffuser les oeuvres les plus essentielles de la poésie actuelle, québécoise ou francophone, en présentant des spectacles littéraires qui intègrent la poésie, la musique et l’art lyrique.

Chaque récital constitue un événement unique tout entier au service d’une œuvre que l’on rend »autrement » accessible par la voie d’un dialogue artistique d’une rare ferveur. »

Le lundi 13 avril et le mardi 14 avril, c’est la plus récente oeuvre de Marie-Claire Blais, Aux Jardins des Acacias, qui sera à l’honneur. Profitez de l’occasion pour entendre et rencontrer l’auteur.

Le lundi 13 avril à 19 h 30

Chapelle du Musée de l’Amérique francophone

2, côte de la Fabrique, Québec

Le mardi 14 avril à 20 h

Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal

465, avenue Mont-Royal Est, Montréal

Rencontre avec Daniel Poliquin à Toronto

Dans le cadre des activités de The eh List Author Series à Toronto, Daniel Poliquin participera à une causerie à la bibliothèque Northern District le samedi 11 avril prochain à 14 h. La rencontre aura lieu en français et portera sur son dernier roman Le Vol de l’ange.

Dans le cadre des activités de The eh List Author Series à Toronto, Daniel Poliquin participera à une causerie à la bibliothèque Northern District le samedi 11 avril prochain à 14 h. La rencontre aura lieu en français et portera sur son dernier roman Le Vol de l’ange.

Pour plus d’information, cliquez ici.

Causerie avec Julius Grey et Geneviève Nootens

La librairie Olivieri reçoit Julius Grey et Geneviève Nootens pour une causerie autour de leur ouvrage Julius Grey. Entretiens.

Julius Grey a été partie prenante de tous les grands débats qui ont animé la société québécoise au cours des cinquante dernières années. Si c’est certainement pour son engagement dans les causes sur la loi 101 et sur le kirpan qu’il est le plus connu, il est tout aussi fascinant de l’entendre se prononcer sur l’accessibilité à la justice, le rôle de la famille et le danger que représente le conformisme social.

Ces entretiens avec Geneviève Nootens invitent les lecteurs à suivre le parcours personnel et intellectuel de Julius Grey.

***

Librairie Olivieri

Le jeudi 9 avril à 19 h

5219, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, H3T 1Y1

Réservez en cliquant ici

Rencontre avec Garnotte à la Bibliothèque de Boucherville

C’est le mois de l’illustration à la Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère de Boucherville. Le 8 avril prochain, Garnotte y sera pour vous rencontrer.

Michel Garneau, dit Garnotte, a contribué, comme illustrateur, caricaturiste ou bédéiste, à plusieurs journaux ou revues dont CROC, TV Hebdo, Protégez-vous, Titanic (magazine dont il était aussi le rédacteur en chef ), Les Débrouillards, La Terre de chez nous, Nouvelles CSN et Relations. Depuis avril 1996, il est caricaturiste au quotidien Le Devoir. En 2014, il a publié au Boréal L’Annuel Garnotte 2014 qui est bien plus qu’un simple recueil de caricatures. C’est une revue de l’année, accompagnée des commentaires de Garnotte, de ses esquisses, des dessins refusés – ou de ceux qu’il n’a pas osé soumettre au Devoir !

Le mercredi 8 avril à 19 h 30

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère

501 Chemin du Lac, Boucherville, J4B 6V6

Prix d’entrée : 4$

Plus d’info sur le mois de l’illustration

La Souveraineté en héritage : un nouvel essai de Jacques Beauchemin au Boréal

La Souveraineté en héritage, c’est le titre du prochain livre de Jacques Beauchemin qui paraîtra chez Boréal dans les jours qui suivront l’élection du chef du Parti québécois. « Désirons-nous vraiment réaliser l’indépendance politique du Québec ou sommes-nous trop épuisés pour espérer remporter un troisième référendum ? », demande l’auteur. Après les débats et les discours de ce printemps, comment en finir avec l’ambivalence face au destin du peuple québécois ?

La Souveraineté en héritage, c’est le titre du prochain livre de Jacques Beauchemin qui paraîtra chez Boréal dans les jours qui suivront l’élection du chef du Parti québécois. « Désirons-nous vraiment réaliser l’indépendance politique du Québec ou sommes-nous trop épuisés pour espérer remporter un troisième référendum ? », demande l’auteur. Après les débats et les discours de ce printemps, comment en finir avec l’ambivalence face au destin du peuple québécois ?

Jacques Beauchemin, le militant, explore les raisons profondes qui font de la souveraineté un objectif historique essentiel. Par contre, Jacques Beauchemin, le sociologue, ne peut cacher son inquiétude devant la démission collective des Québécois qui semblent accepter sans états d’âme que leur langue française périclite et que leur culture se délite.

L’auteur met le lecteur au pied du mur : les ancêtres canadiens-français ont-ils lutté et résisté avec autant de courage depuis la Conquête pour voir maintenant leurs descendants dilapider l’héritage ? Les héritiers – que nous sommes tous – choisiront-ils une démission tranquille ou relèveront-ils l’urgent défi qui les confronte ?

La Souveraineté en héritage est un remarquable essai politique qui arrive à point nommé, au moment où le Parti québécois cherche un nouveau souffle.

Jacques Beauchemin est professeur de sociologie à l’UQAM. Il était sous-ministre au sein du gouvernement Marois et travaillait à la réforme de la Charte de la langue française quand la défaite de 2014 l’a ramené à ses recherches et réflexions. Il est aussi l’auteur de L’Histoire en trop (2002) et de La Société des identités (2007).

-30-

Source : Éditions du Boréal

Renseignements : Gabrielle Cauchy, attachée de presse

514 336-3941 poste 229, cauchy@dimedia.qc.ca

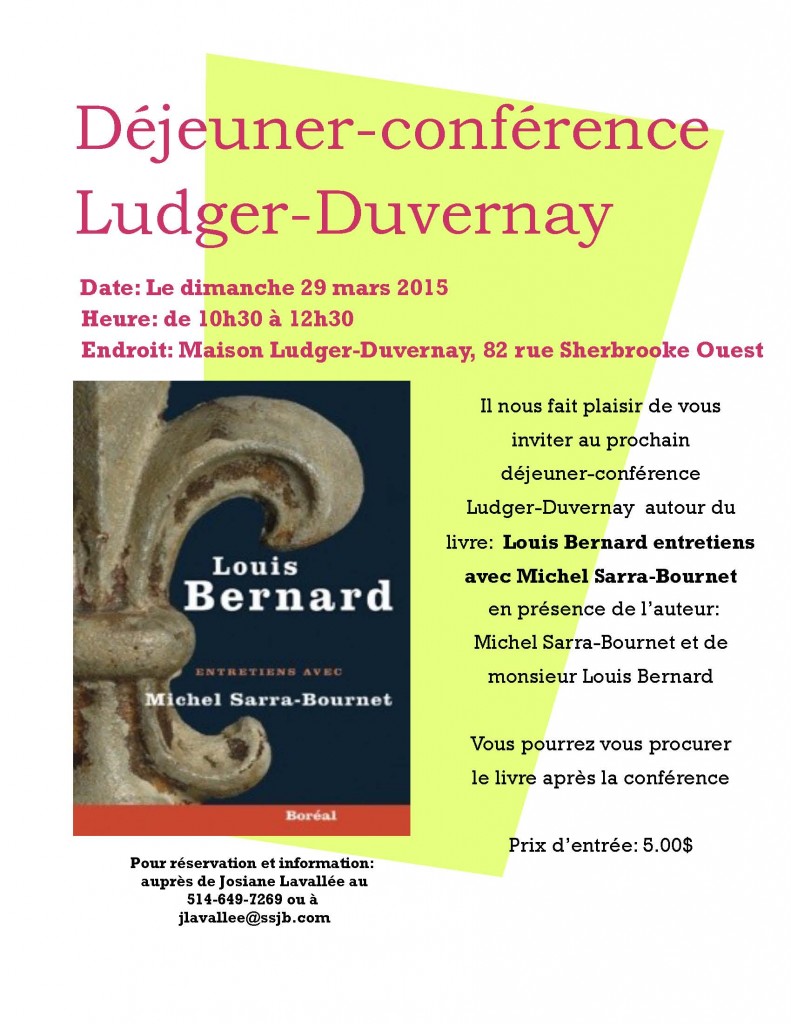

Des auteurs du Boréal au Salon du livre de Québec

Le Salon international du livre de Québec ouvrira ses portes le 8 avril prochain. Profitez de l’occasion pour venir rencontrer de nombreux auteurs des Éditions du Boréal. Dany Laferrière, Louis Bernard, Michel Sarra-Bournet, Danny Émond, Claudine Bourbonnais, Robert Lalonde, Simon Roy et Simon-Pierre Savard-Tremblay seront aussi présents pour des activités et des séances de signature. Du côté de la littérature jeunesse, les plus jeunes pourront également rencontrer Élizabeth Turgeon et Édith Bourget.

Pour connaître les horaires des séances de signature et des activités de nos auteurs, cliquez ici.

Pour des informations supplémentaires à propos des activités proposées par le Salon, veuillez consulter la programmation.

Des poèmes de Suzanne Jacob et d’Hélène Monette mis en scène

Chargé de mission poétique en territoire théâtral, Christian Vézina orchestre un spectacle entièrement consacré à la parole des femmes. Fusion improbable entre un récital de poésie et un défilé de mode, « Collection printemps-été »puisera ses joyaux dans le vaste répertoire féminin d’ici et d’ailleurs pour se déployer, en mots et en musique, par le concours d’interprètes chevronnées. Indémodable, la griffe Vézina !

Chargé de mission poétique en territoire théâtral, Christian Vézina orchestre un spectacle entièrement consacré à la parole des femmes. Fusion improbable entre un récital de poésie et un défilé de mode, « Collection printemps-été »puisera ses joyaux dans le vaste répertoire féminin d’ici et d’ailleurs pour se déployer, en mots et en musique, par le concours d’interprètes chevronnées. Indémodable, la griffe Vézina !

Poèmes de: Ananda Devi, Marie Étienne, Brigitte Fontaine, Suzanne Jacob, Joyce Mansour et Hélène Monette.

Plus d’info ici.

Des auteurs du Boréal au Salon du livre de Trois-Rivières

Claudine Bourbonnais, Nancy Montour, Jacques Godbout, Paul St-Pierre Plamondon et Simon Roy seront au Salon du livre de Trois-Rivières qui se tiendra du 26 au 29 mars prochain. Consultez dès maintenant l’horaire des activités !

–

Nancy Montour

Vendredi 27 mars :

11 h à 12 h – séance de dédicaces, stand # 81

Samedi 28 mars :

10 h à 11 h – séance de dédicaces, stand # 81

***

***

Vendredi 27 mars :

13 h 30 à 15 h – entretien, espace Radio-Canada

15 h 30 à 16 h 30 – séance de dédicaces, stand # 81

18 h 30 à 19 h 30 – entretien, espace Radio-Canada

***

***

***

Dimanche 29 mars :

14 h à 15 h – Discussion avec Gabriel Nadeau-Dubois, espace Radio-Canada

15 h à 16 h – séance de dédicaces, stand # 81

***

***

***

Samedi 28 mars :

12 h à 13 h – séance de dédicaces, stand # 81

13 h 15 à 13 h 45 – confidences d’auteur, scène du Confessionnal

Dimanche 29 mars :

13 h à 14 h – séance de dédicaces, stand # 81

***

***

***

Samedi 28 mars :

11 h à 12 h – table ronde, espace Radio-Canada

13 h à 14 h – séance de dédicaces, stand # 81

***

***

***

***

Consultez la programmation complète pour plus d’information.

Miriam Toews présente son roman « Pauvres petits chagrins »

Votre précédent livre traduit en français, Jamais je ne t’oublierai, était un récit qui racontait le suicide de votre père. Pourquoi être revenue sur ce thème, mais dans un roman cette fois ?

Votre précédent livre traduit en français, Jamais je ne t’oublierai, était un récit qui racontait le suicide de votre père. Pourquoi être revenue sur ce thème, mais dans un roman cette fois ?

J’ai écrit le précédent livre parce que, après le suicide de mon père, ma famille et moi avions tant de questions : comment cela a-t-il pu arriver ? Pourquoi ? J’ai écrit ce livre avec la voix de mon père, ce qui m’a permis, d’une certaine manière, de me glisser dans sa tête et de répondre à certaines de ces questions. Cette fois-ci, ce qui m’intéressait, c’est comment on survit au suicide d’un proche et comment il nous est possible – aux amis, à la famille – de traverser cette expérience redoutable, comment nous vivons notre deuil, ce que cela nous fait. J’ai pensé que la fiction, même si elle est très proche de la réalité, car le roman s’inspire du suicide de ma sœur survenu quelques années plus tard, était le meilleur moyen d’y arriver.

Vous abordez dans ce roman la question de l’aide à mourir. Quel impact croyez-vous qu’une œuvre littéraire peut – ou devrait – avoir sur le débat public entourant une telle question ?

Je crois que mon livre n’est qu’une toute petite voix dans un dialogue beaucoup plus vaste. Cela me réjouit de penser que je peux contribuer à enrichir le débat. La récente décision de la Cour suprême sur le suicide assisté m’a profondément réjouie. La douleur psychologique est aussi réelle que la douleur physique, et il est rassurant de savoir que les Canadiens comprennent cela. Il faut améliorer les soins offerts aux personnes souffrant de maladies mentales, et il faut protéger le droit des individus à décider qu’ils ont assez souffert. Mon livre ne fait que raconter une histoire tirée de mon expérience personnelle. Ma sœur a toujours très clairement exprimé son désir de mourir, et elle a souffert tout au long de sa vie.

S’il y avait eu pour elle une possibilité autre que celle de mourir dans la solitude et dans la violence, nous aurions pu l’accompagner pendant les dernières heures de sa vie, la tenir dans nos bras, l’entourer de notre amour. Cela aurait été une mort paisible, une mort digne. Et c’est cette mort qu’elle aurait choisie.

***

***

Plus d’info : http://bit.ly/1zaTmcR

Lire un extrait : http://bit.ly/1ED9dEq

Acheter le format numérique : http://bit.ly/16dDw5u

- « Page précédente

- Page 28 de 110

- Page suivante »

Tél: (514) 287-7401 Téléc: (514) 287-7664

Les photos des auteurs ne peuvent être reproduites sans l'autorisation des Éditions du Boréal.